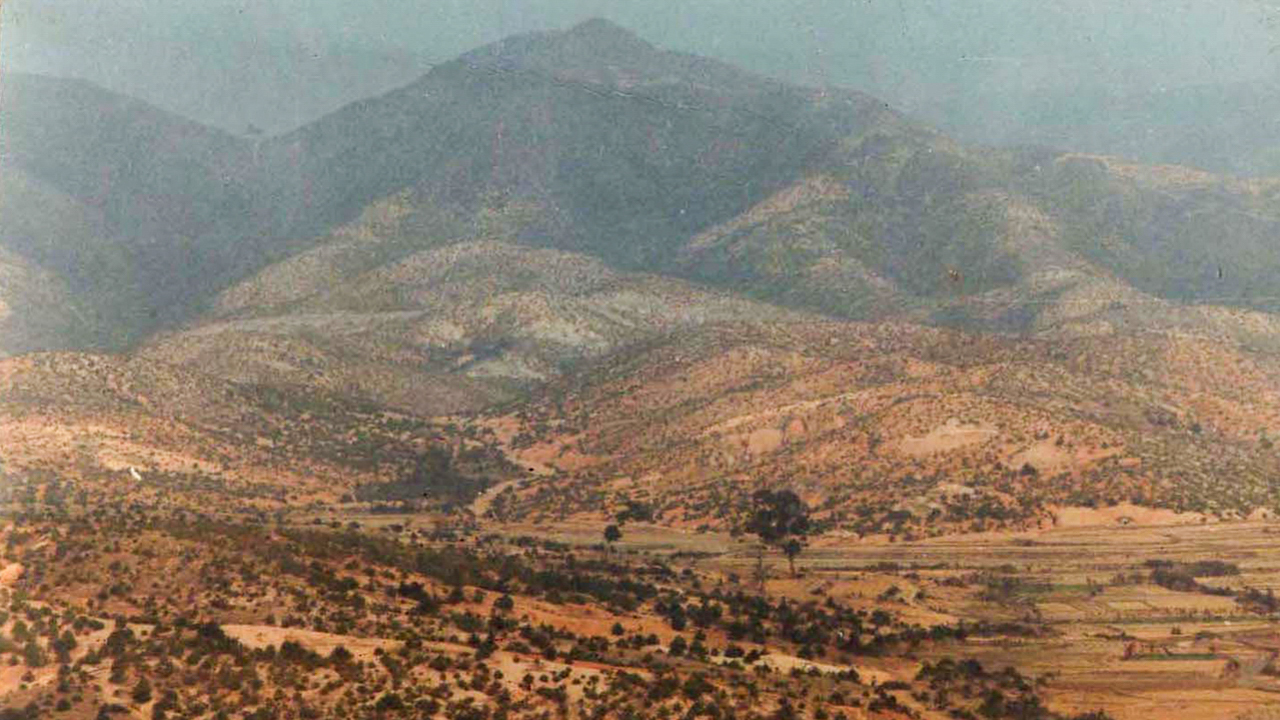

央視網(wǎng)消息(記者 黃鈺姣) 龍巖市長汀縣曾經(jīng)是我國南方紅壤區(qū)水土流失最嚴(yán)重的縣份之一。25年來,長汀縣牢記“進(jìn)則全勝,不進(jìn)則退”的殷切囑托,持之以恒,久久為功,縱深推進(jìn)水土流失治理工作,讓昔日的“荒滿山”變成今天的“綠滿山”。閩西這片山水的日新月異,離不開許許多多參與水土流失綜合治理的“草根英雄”。

長汀昔日的“荒滿山”變成今天的“綠滿山”。長汀縣水土保持中心供圖

12月5日,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想拓展提升“長汀經(jīng)驗(yàn)”座談會(huì)在龍巖長汀召開。作為長汀縣25年來水土流失治理的親歷者和受益者,馬雪梅在會(huì)上結(jié)合親身經(jīng)歷,講述多年來水土流失治理的體會(huì)和感受。

馬雪梅老家在山東青島,后來嫁到長汀濯田鎮(zhèn),她回憶初到濯田生活和工作的情形:“那時(shí)候的長汀,山上光禿禿的,水土流失嚴(yán)重,田地貧瘠。我嘗試養(yǎng)過肉兔、河田雞、種葡萄,因沒有種養(yǎng)經(jīng)驗(yàn),最后都失敗了,還欠了不少債。”

馬雪梅在長汀縣濯田鎮(zhèn)塘尾角治理荒山。胡曉鋼 攝

在政府的扶持幫助下,她承包了南安村“塘尾角”水土流失荒山,帶領(lǐng)工人在山坡上種上耐旱、耐瘠、根系發(fā)達(dá)的百喜草,固住大部分表土。為了獲取大量有機(jī)土肥,她在果樹下種牧草,果園中建雞場(chǎng)、豬場(chǎng)。草喂雞,豬下糞,糞變沼肥,供養(yǎng)果樹。幾年間,她不怕苦不怕累,先后開墾荒山600余畝,又在山場(chǎng)上建了10多口蓄水池和幾道攔水壩,建起了年出欄上千頭的豬場(chǎng)和沼氣池,實(shí)施“豬—沼—果”模式,成功進(jìn)行了良性循環(huán)的“生態(tài)種養(yǎng)”。

如今,馬雪梅的果園已經(jīng)發(fā)展到800多畝,種了428畝的板栗樹,7000棵的臍橙,養(yǎng)了2400多頭豬,5萬多羽河田雞,每年的純利潤有70多萬元,還幫助村里10多戶人家解決了就業(yè)問題。

馬雪梅說,青山不負(fù)有心人,25年來,這片荒山真的越來越好了。

圖為馬雪梅在耕作。丘嘉瑞 攝

“我其實(shí)也沒做什么大事,就是想讓這片土地能固得住土,種得活樹。”回憶這25年的經(jīng)歷,馬雪梅說,青山不負(fù)有心人,25年來,這片荒山真的越來越好了。

長汀縣充分尊重群眾的首創(chuàng)精神,積極凝聚全縣人民的合力,進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗的老區(qū)優(yōu)良傳統(tǒng),在無數(shù)群眾的支持配合下,終于換來了今天的綠水青山。

據(jù)了解,1985年,長汀水土流失面積達(dá)146.2萬畝,占全縣國土面積的31.5%。如今,長汀的森林覆蓋率提高到79.55%,全縣水土流失面積由1985年的146.2萬畝減少到30.51萬畝,水土流失率從1985年的31.5%降至6.57%。

女“愚公”馬雪梅、帶領(lǐng)村民種植萬畝楊梅的黃金養(yǎng)、把“難坑”變“富坑”的南坑村支書沈騰香、“造林大戶”林慕洪……這些長汀的“愚公”們,用大半生精力,把荒山變成“綠色銀行”。

而如今,“綠水青山就是金山銀山”科學(xué)論斷引發(fā)的生態(tài)紅利和生態(tài)理念在長汀大地裂變出強(qiáng)大的正能量,同樣吸引著他們的兒女們放棄城里的生活,返回家鄉(xiāng),繼承了父輩的“綠色事業(yè)”,成了人們口中的“綠二代”。他們帶來新的視野,有雄心,愛學(xué)習(xí),帶來了新的技術(shù),也帶來了更適合轉(zhuǎn)型時(shí)期“長汀經(jīng)驗(yàn)”的發(fā)展模式。

編輯:陳少婷